|

北京卫视《中华文明大讲堂》 《毛泽东和他的诗词》系列

■主讲人:徐焰 ■播出时间:北京卫视12月18日21:40播出

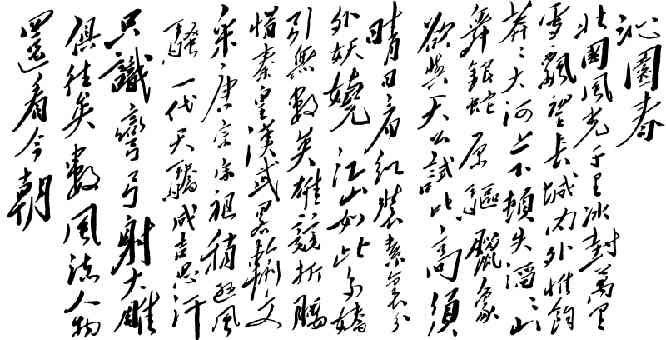

毛泽东发表《沁园春·雪》的幕后秘闻

抗战结束时到重庆谈判时期,毛泽东以过去写下的诗词会友,由此引发了一场同国民党文人的诗词大战。中共中央进入北京,毛泽东又以写诗词的方式做民主人士的工作,并以此增强感情和进行相互交流。“以诗会友”成为了他的一种工作方式。

■起因源于“以诗会友”

1937年4月清明节时,国共两党都派代表祭祀了陕西黄帝陵,向华夏民族始祖致敬。毛泽东以他和朱德的名义,写了长篇四言诗作为祭黄帝文,并派林伯渠作为代表到黄陵献鲜花、时果并献诗致祭。毛泽东这篇四言韵语祭文,以诗化文字表明了对黄帝这个“赫赫始祖”的敬重,阐明了中国共产党主张“各党各界,团结坚固”。毛泽东这篇祭黄帝诗的词句精炼,显示以民族大义为重和促进国共两党一致抗战的诚意。

1945年8月10日,日本向盟国乞降的消息传到中国,陪都重庆彻夜狂欢。毛泽东于8月28日到达重庆,受到期望和平的各界人士热烈欢呼。与毛泽东有过“粤海难忘共品茶”情谊的诗人柳亚子就赋诗相庆,毛泽东也亲自回访了柳亚子家,并以诗词回赠。

毛泽东从延安出发前,在中央会议上就讲过“准备坐班房”,“如果是软禁,那倒不怕,正是要在那里办点事”。毛泽东到重庆谈判共43天,同蒋介石的会谈就达11次,而且多数会谈是在没有其他任何人在场的情况下只由他们二人面谈。谈判虽然陷入僵局,毛泽东还是广泛开展了统战工作,也会见了许多老朋友,包括同柳亚子屡屡会面。由于柳亚子向毛泽东赠诗,还请求回赠,毛泽东当时没有写诗,于是抄下了十年前写下的《七律·长征》相送。这首歌颂“红军不怕远征难”的诗在美国记者斯诺的《西行漫记》上已经发表,柳亚子也看到过,于是向毛泽东表示希望看到他的新作。

■毛主席并不愿意发表的幕后

毛泽东将诗词赠给柳亚子,只是一种私人友情来往,是对19年不见的老朋友之间的畅述情怀,并没有准备公开发表。不过精于诗词的柳亚子看到《沁园春·雪》后,连呼“大作,大作。”的确,毛泽东的这首《沁园春·雪》气势博大恢宏,充满生机,与古往今来中国文学史上众多的咏雪诗词相比较,无论是在构思立意上,还是在气魄力度上都有天壤之别。柳亚子于10月11日到机场送别毛泽东之后,回家又反复吟诵这首豪迈的词章,情不能抑,诗兴激扬,自己在10月22日按照毛泽东词的韵填了《沁园春》一首为和,这首词中对毛泽东诗词才华的赞颂是“才华信美多娇,看千古词人共折腰。”

柳亚子作了这首和词后,连同毛泽东原词一同送到中国共产党代表团在重庆所办的报纸《新华日报》,要求发表。此时毛泽东已回延安,周恩来仍在重庆负责中共代表团工作。他出于某些考虑,与别的同志一起都不同意发表毛泽东的词稿。于是,《新华日报》负责人对柳亚子解释说,公开发表毛主席的诗词,是要向他本人请示的。毛泽东已回延安,如请示则往返费时,这实际上就是委婉的拒绝。

面对《新华日报》的拒绝,柳亚子一再坚持。经过协商,《新华日报》只同意发表柳的和词。柳亚子通过一番争论,也明白了周恩来等领导人不赞成发表毛泽东原词的理由,后来也在跋文中说明,这是由于担心有些人会认为这首词“类似帝王口吻”,借此进行政治上的攻击。重庆《新华日报》刊登了柳亚子和毛泽东的词后,在山城里反而引起人们纷纷猜测和不解。按照中国自古以来的惯例,唱和之作都应并列发表,这次却是只见和词不见原词。同柳亚子熟识的人前来打听,柳亚子就拿出毛泽东的《沁园春·雪》原文让他们抄。结果一传十,十传百,在重庆很快就有了很多手抄本。

■一首词激起一场政治笔战

重庆《新民报晚刊》副刊编辑吴祖光从画家黄苗子处抄到毛泽东的词稿,再同别的一些手抄稿相对照,得到准确的原文。他公开撰文称赞毛泽东这首词“文情并茂,而气魄之大乃不可及”,于是决定在自己负责编辑的专栏上发表。毛泽东的《沁园春·雪》一发表,果然一石激起千层浪。一时间内,不同党派、不同性质的各种报刊有众多和词、论文、乃至其他样式的评论文章纷至沓来。有的是衷心赞颂,有的是恶意中伤。蒋介石的侍从室也发出指令,要求国民党中央宣传部要组织批驳。

为什么蒋介石为毛泽东一首短短的诗词所震怒,这是因为读到《沁园春·雪》的懂诗词之人,都会感到毛泽东是以词咏志抒怀,说明在“如此多娇”的神州大地上,只有中国共产党人是“今朝”真正的“风流人物”,将主宰国家的命运。这首词对于以往的一切帝王将相,以至现今的国民党政权,都是极大的蔑视。当时国民党中央宣传部要求,从《中央日报》起的各大报,都要组织诗人以步毛词原韵和词的方式来批驳,说明毛泽东此番来重庆并非是想谈判和平,而是要“争当帝王”。于是,诗坛上的一场文字仗打响,围绕着一首词作引发国内各大报的政治笔战,这在中国文学史上是一大奇观。

国内的进步人士出于革命义愤,同样纷纷步毛泽东原词的韵,发表驳斥国民党文人的《沁园春》。当时在重庆的郭沫若率先行动,连续写下两首和词,抨击国民党当局是“欲把生民力尽雕”,而那些所谓“批驳”之词又是“何足道!纵漫天迷雾,无损晴朝。”有些进步人士还谴责国民党当局是“朽木之材不可雕。去你的,看人民胜利,定在今朝。” 素材提供:于瀛 |