|

句辄来,唯论意表。”(《河岳英灵集》)精辟地指出常建诗的特点在于构思巧妙,善于引导读者在平易中入其胜境,然后体会诗的旨趣,而不以描摹和词藻惊人。因此,诗中佳句,往往好象突然出现在读者面前,令人惊叹。而其佳句,也如诗的构思一样,工于造意,妙在言外。宋代欧阳修十分喜爱“竹径”两句,说“欲效其语作一联,久不可得,乃知造意者为难工也”。后来他在青州一处山斋宿息,亲身体验到“竹径”两句所写的意境情趣,更想写出那样的诗句,却仍然“莫获一言”(见《题青州山斋》)。欧阳修的体会,生动说明了“竹径”两句的好处,不在描摹景物精美,令人如临其境,而在于能够唤起身经其境者的亲切回味,故云难在造意。同样,被殷璠誉为“警策”的“山光”两句,不仅造语警拔,寓意更为深长,旨在发人深思。正由于诗人着力于构思和造意,因此造语不求形似,而多含比兴,重在达意,引人入胜,耐人寻味。

盛唐山水诗大多歌咏隐逸情趣,都有一种优闲适意的情调,但各有独特风格和成就。常建这首诗是在优游中写会悟,具有盛唐山水诗的共通情调,但风格闲雅清警,艺术上与王维的高妙、孟浩然的平淡都不类同,确属独具一格。(倪其心)

常熟兴福寺

兴福寺, 位于北郊虞山山麓。南齐时由邑人、郴州刺史倪德光舍宅为寺,初名大慈寺,梁大同三年(537年)改名兴福寺,唐咸通九年(868年)懿宗赐“破山兴福寺”额。唐代诗人常建作《题破山寺后禅院》诗后,寺名声更盛,历代文人名流题咏甚多。寺屡经兴废,“文革”中尽毁。1980年起,特别是1983年列为全国重点寺院后,兴福寺得到全面恢复,成为常熟最大、最著名的寺院及游览胜地。 位于北郊虞山山麓。南齐时由邑人、郴州刺史倪德光舍宅为寺,初名大慈寺,梁大同三年(537年)改名兴福寺,唐咸通九年(868年)懿宗赐“破山兴福寺”额。唐代诗人常建作《题破山寺后禅院》诗后,寺名声更盛,历代文人名流题咏甚多。寺屡经兴废,“文革”中尽毁。1980年起,特别是1983年列为全国重点寺院后,兴福寺得到全面恢复,成为常熟最大、最著名的寺院及游览胜地。

清晨入古寺,初日明高林。竹径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但馀钟磬音。这首五言律诗题为《题破山寺后禅院》,是唐代诗人常建所写。破山寺,就是常熟的兴福寺。在唐代诗人的笔下已称之为“古寺”,可见它历史的久远。

据地方文献记载,在佛教大盛的南北朝的南齐时,郴州刺史倪德光舍宅为寺,初名“大慈寺”。 至梁大同年间,拓建寺基时挖到了一块石头,清除石上泥土后,发现此石纹路左看如“兴”字,右看象“福”字,于是,这块“兴福石”便保留了下来,而寺名也因此而改成了“兴福寺”。常建称之为“破山寺”:据古籍载,相传唐代贞观年间,虞山出现一条白龙,白龙变化为白胡子老翁,常到兴福寺听高僧讲经。高僧问他从何处来,老翁答:我不是人,是龙。问:可以看看你的本相吗?答:可以,但你别害怕。老翁现出原形,果是一条张牙舞爪的白龙。高僧见了感到恐惧,连忙口诵咒语,召来揭谛神,揭谛神化作一条黑龙与白龙相斗,白龙不能胜,冲山而去,寺前山坡为之破裂,故称“破山”。破山寺因此而得名。而寺前破裂的山坡则形成了一条山涧,称为“破山涧”,因与龙有关,又称为“降龙古涧”。由此可知,兴福寺改为破山寺当是唐贞观后的事了。 至梁大同年间,拓建寺基时挖到了一块石头,清除石上泥土后,发现此石纹路左看如“兴”字,右看象“福”字,于是,这块“兴福石”便保留了下来,而寺名也因此而改成了“兴福寺”。常建称之为“破山寺”:据古籍载,相传唐代贞观年间,虞山出现一条白龙,白龙变化为白胡子老翁,常到兴福寺听高僧讲经。高僧问他从何处来,老翁答:我不是人,是龙。问:可以看看你的本相吗?答:可以,但你别害怕。老翁现出原形,果是一条张牙舞爪的白龙。高僧见了感到恐惧,连忙口诵咒语,召来揭谛神,揭谛神化作一条黑龙与白龙相斗,白龙不能胜,冲山而去,寺前山坡为之破裂,故称“破山”。破山寺因此而得名。而寺前破裂的山坡则形成了一条山涧,称为“破山涧”,因与龙有关,又称为“降龙古涧”。由此可知,兴福寺改为破山寺当是唐贞观后的事了。

唐代的武则天倡导佛教,但到会昌年间,武宗李炎却厌恶佛教,诏废天下寺庙,破山寺遭到了极大破坏。唐宣宗即位,佛教又得以复兴。咸通三年(公元862年),唐懿宗特赐破山寺一口大钟。咸通九年又赐“兴福寺”匾额,于是又恢复了兴福寺原名,延用至今。

兴福寺 自常建题诗后,名声远播,慕名来游寺者络绎不绝,其中不少名士骚客文人诗僧,或步韵题咏,或赋文作记,如唐代皎然、吴融、皮日休,宋代仲殊、李光、居简、莫俦、高翥、真山民,元代周才、张著,明代吴讷、魏冲、黄淳耀,清代钱谦益、吴伟业、陈瑚、毛晋、邵陵、钱曾、钱陆灿、汪绎、汪应铨、王应奎、邵齐熊、邵齐然、孙原湘、翁心存、翁同龠禾,清末民国陈三立、康有为、张鸿、杨圻、蔡寅、于右任等;为寺留墨题字的有翁同龠禾、康有为、陆抑非、沙孟海、田桓、朱剑芒、沙曼翁、赵朴初、陈从周、谢稚柳等。 自常建题诗后,名声远播,慕名来游寺者络绎不绝,其中不少名士骚客文人诗僧,或步韵题咏,或赋文作记,如唐代皎然、吴融、皮日休,宋代仲殊、李光、居简、莫俦、高翥、真山民,元代周才、张著,明代吴讷、魏冲、黄淳耀,清代钱谦益、吴伟业、陈瑚、毛晋、邵陵、钱曾、钱陆灿、汪绎、汪应铨、王应奎、邵齐熊、邵齐然、孙原湘、翁心存、翁同龠禾,清末民国陈三立、康有为、张鸿、杨圻、蔡寅、于右任等;为寺留墨题字的有翁同龠禾、康有为、陆抑非、沙孟海、田桓、朱剑芒、沙曼翁、赵朴初、陈从周、谢稚柳等。

兴福寺高僧名师,代不乏人。唐怀述、常达,经历了武宗灭法之劫,寺宇被拆,佛塔被毁,僧众被逐,但他们奉佛信教立志修行之心始终不渝,后来佛教中兴,他们重披迦裟,为恢复兴福寺而殚精竭虑。五代彦,出家后,严奉戒律,刻苦修行,唯善是从,有为虎拔箭疗伤劝猎户不杀生之美谈。宋晤恩慧根极深,精通佛典,演绎天台宗教义,在兴福寺建宗教院阐述佛学,宏扬佛法终身。这四位被称为兴福寺“四高僧”,墓塔留存至今,永为后世僧俗尊崇。四高僧之外,还有智宏、格庵、希鲁、无著、洞闻、道源、雪鉴、惠宗、月霞、应慈、持松等等,或以律显,或以禅称,或表天台之法,或阐华严之宗,讲席宏开,名闻遐迩,兴福古寺亦因此而跻身名刹之列。

在兴福寺山门前隔破龙涧的坡地上竖有两座佛教石刻“尊胜陀罗尼经幢”,其中一座因是唐代遗物,故又称“唐幢”,是佛教艺术珍品。兴福寺前的一条山涧就是有名的破龙涧,过涧上的石桥,就到了寺门口。寺门外一对石狮是用绿石雕刻成的,不多见,是1983年由别处移来的。寺门上“兴福禅寺”四字,原匾毁于“文革”中,现为陈从周请当代书法家沙孟海补书的。匾下砖刻“毗尼法界”四字是清初邑人孙朝让所书。寺门两侧“山中藏古寺;门外尽劳人”,原为藏海寺联,今集翁同龠禾字,移于此处。

兴福寺的现存主体建筑为明清遗构, 布局跟一般寺院大同小异,山门、天王殿、三佛殿(大悲殿)、大雄宝殿都依中轴线而建。天王殿大门两侧楹联“解脱门开谁肯入;浮生梦觉自知归”,八十年前由持松法师撰书,现由曹大铁重书。殿内当门而坐的是袒腹露脐、笑口常开的弥勒佛像;两厢是“风、调、雨、顺”四大天王像;弥勒佛背后是面对大殿的护法韦驮塑像。三佛殿内莲座上趺坐的是观音、文殊、普贤三大士。“大雄宝殿”匾原为清代陶浚宣书,亦毁于“文革”,现为田桓补书。大殿里高高的莲花宝座上三尊佛祖——释迦牟尼如来佛、药师佛和阿弥陀佛,金身趺坐,妙相庄严,阿难、迦叶分立两旁。大殿东西两壁十八罗汉,形神各异,栩栩如生;三佛祖身后背壁上是鳌鱼观音和海岛诸神浮雕,七彩斑斓。大殿香案上终日烛火长明,青烟袅袅,清净佛地,香气弥漫。殿柱上有楹联二,一联是“愿尽未来,普代法界一切众生,备受大苦;誓舍身命,弘护南山四分律教,久住神州。”沙门弘裔(弘一)撰书。另一联是“破宇宙人生大谜,舍我佛谁敢置喙;证实相色空真理,在诸仁自觉皈心。”持松法师撰书。大殿后门内地上有一块隆起于地面的岩石,大如伏牛,纹筋纵横,这就是“兴福石”。导游至此每每止步,讲解此石来历,于是游客俯身抚摸,希望能沾点福气。 布局跟一般寺院大同小异,山门、天王殿、三佛殿(大悲殿)、大雄宝殿都依中轴线而建。天王殿大门两侧楹联“解脱门开谁肯入;浮生梦觉自知归”,八十年前由持松法师撰书,现由曹大铁重书。殿内当门而坐的是袒腹露脐、笑口常开的弥勒佛像;两厢是“风、调、雨、顺”四大天王像;弥勒佛背后是面对大殿的护法韦驮塑像。三佛殿内莲座上趺坐的是观音、文殊、普贤三大士。“大雄宝殿”匾原为清代陶浚宣书,亦毁于“文革”,现为田桓补书。大殿里高高的莲花宝座上三尊佛祖——释迦牟尼如来佛、药师佛和阿弥陀佛,金身趺坐,妙相庄严,阿难、迦叶分立两旁。大殿东西两壁十八罗汉,形神各异,栩栩如生;三佛祖身后背壁上是鳌鱼观音和海岛诸神浮雕,七彩斑斓。大殿香案上终日烛火长明,青烟袅袅,清净佛地,香气弥漫。殿柱上有楹联二,一联是“愿尽未来,普代法界一切众生,备受大苦;誓舍身命,弘护南山四分律教,久住神州。”沙门弘裔(弘一)撰书。另一联是“破宇宙人生大谜,舍我佛谁敢置喙;证实相色空真理,在诸仁自觉皈心。”持松法师撰书。大殿后门内地上有一块隆起于地面的岩石,大如伏牛,纹筋纵横,这就是“兴福石”。导游至此每每止步,讲解此石来历,于是游客俯身抚摸,希望能沾点福气。

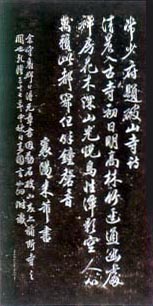

兴福寺的后禅院分为东西两园。在大雄宝殿 旁向东可去东园。先经过“四高僧殿”,殿门上有“为甚到此”四字,这里是出家人剃度的地方。殿后墙壁上有康有为等人的题诗石刻。往东有米碑亭。亭内竖一块石碑,上刻常建那首《题破山寺后禅院》诗(此诗与《全唐诗》所载吻合,与《唐诗三百首》所载略有不同),为宋代书法家米芾手迹,由清乾隆时名刻手穆大展刻。名诗名书名刻,此碑堪称“三绝”,为兴福寺一宝。东园北有清水一泓,名“竹香泉”,常盈不涸;园之中部有一池,就是因常建诗句“潭影空人心”而名播四方的“空心潭”。潭上石板曲桥名“景心桥”。潭里产绿毛龟、无尾螺,为稀见之物。泉与潭之间有亭名“空心亭”。园之南部有救虎阁,就是彦拔箭救虎之处。阁前放生池名“白莲池”, 旁向东可去东园。先经过“四高僧殿”,殿门上有“为甚到此”四字,这里是出家人剃度的地方。殿后墙壁上有康有为等人的题诗石刻。往东有米碑亭。亭内竖一块石碑,上刻常建那首《题破山寺后禅院》诗(此诗与《全唐诗》所载吻合,与《唐诗三百首》所载略有不同),为宋代书法家米芾手迹,由清乾隆时名刻手穆大展刻。名诗名书名刻,此碑堪称“三绝”,为兴福寺一宝。东园北有清水一泓,名“竹香泉”,常盈不涸;园之中部有一池,就是因常建诗句“潭影空人心”而名播四方的“空心潭”。潭上石板曲桥名“景心桥”。潭里产绿毛龟、无尾螺,为稀见之物。泉与潭之间有亭名“空心亭”。园之南部有救虎阁,就是彦拔箭救虎之处。阁前放生池名“白莲池”, 池内种植莲花,历史上曾开出过名贵的千叶重萼白莲花和罕见的双头白莲花。整个东园浓荫蔽日,空气清新,环境幽雅,是游人品茗、会友、休闲的好地方。 池内种植莲花,历史上曾开出过名贵的千叶重萼白莲花和罕见的双头白莲花。整个东园浓荫蔽日,空气清新,环境幽雅,是游人品茗、会友、休闲的好地方。

西园是从大雄宝殿往西,走过一个名“无漏泉”的小潭,拾级向上进入一门洞,里面是一条曲廊,循廊而行,右侧是陡峭的山坡,树木蓊郁,修篁斜插,块块嶙峋的山岩从绿草青苔中凸现,山岩之中现一 上一页 [1] [2] [3] 下一页

|