| |

|

[组图]郑和七下西洋

|

|

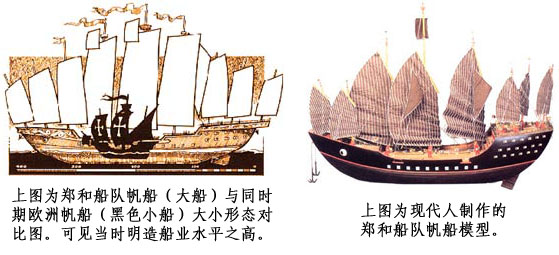

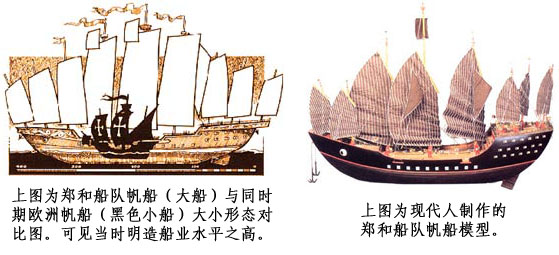

郑和下西洋这一世界航海史上的壮举标志着中国古代造船、航海的顶峰。

明初,元代的“驱口”得到了自由,手工业工匠可以“纳银代役”,人民生产的积极性提高了。经济取得了恢复发展,明朝前期我国国势强盛,矿冶业、纺织业、制瓷业特别是沿江海发达的造船业以其高超的水平和突出的特色展现于世界。明太祖朱元璋死后,因太子朱标早死,由皇太孙朱允彧[wén文]继位,即建文帝。经过“靖难之役”(公元1399—1402年),朱元璋第四子燕王朱棣夺得帝位,是为成祖。为了争取海外地区对政权更替的了解和归附,提高威望,显示中国富强,加强与海外各国经济文化友好联系,明成祖派郑和出使西洋。

郑和(公元1371—1435年)是我国历史上伟大的航海家。也是世界航海史上的先驱。本姓马名和,小字三保(保一作宝),回族,云南昆阳州(今并入晋宁)人。世奉伊斯兰教。其祖及父都曾到伊斯兰教圣地麦加去朝圣,被尊称为“哈只”(意为“朝圣者”)。据闻其三十七世祖是伊斯兰教创始人穆罕默德。郑和出身名门望族,幼年受过良好教育,了解一些外洋情况。明太祖洪武十四年(公元1381年),朱元璋为扫平元朝梁王残部,派大将傅友德征云南,次年,战事结束。郑和之父在战乱中死去,12岁的郑和被俘,拨至燕王府,后充宦官。由于郑和“自幼有材志”、“丰躯伟貌”、“博辩机敏”,谦恭谨密,不辞辛苦,渐受朱棣赏识重用。后随朱棣参加“靖难之役”,“出入战阵多建奇功”。朱棣夺得皇位后,被提升为内官监太监,执掌营建宫室及供应皇室所需。永乐二年(公元1404年)赐姓郑,自此改名郑和。

郑和画像

郑和七下西洋的过程

第一次:明永乐三年至永乐五年(公元1405—1407年)。永乐三年六月十五日,明成祖派郑和及副使王景弘等出使西洋(指今文莱以西的南洋各地和印度洋沿岸一带),率水手、官兵、翻译、采办、工匠、医生等27800余人,乘长44丈,宽18丈大船(宝船)62艘,还有很多附带船只,编着严整有序的队形,踏着万顷碧波,乘风破浪,浩浩荡荡出洋了。如此巨大的船只,如此庞大的船队,航行于浩淼无垠的海洋之中,这在中国的历史上以及世界的历史上都是首屈一指的。宝船船队满载丝绸、瓷器、金银、铜铁、布匹等物自刘家港(今江苏太仓浏河镇)出发,经福建——占城——爪哇——旧港(今苏门答腊岛东南部巨港)——南巫里(今苏门答腊班达亚齐即南浡里)——锡兰(今斯里兰卡)——古里(今印度科泽科德)。永乐五年九月二日(公元1407年 10月 2日)郑和回到南京。苏门答腊、古里、满剌加(今马来西亚马六甲)、小葛兰(今印度奎隆)、阿鲁(今苏门答腊岛中西部)等国国王遣使随船队来中国“朝贡方物”。

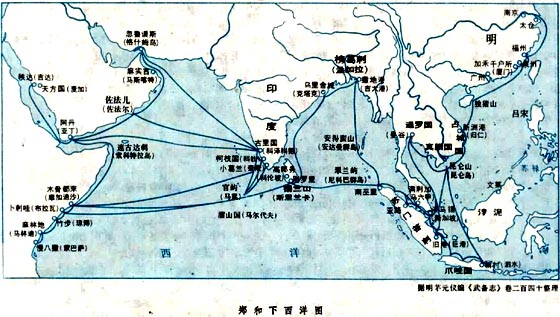

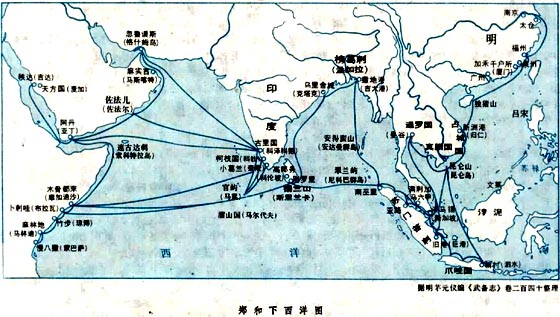

郑和下西洋路线图 点击上图看大图

第二次:明永乐五年至永乐七年(公元1407—1409年)。永乐五年九月十三日,在郑和回国十几天后,就第二次下西洋了。主要访问了占城、爪哇、暹罗(今泰国)、满剌加、南巫里、加异勒(今印度南端)、锡兰、柯枝(今印度西南岸柯钦一带)、古里等国。于永乐七年夏七八月间回国。郑和专程到锡兰,对锡兰山佛寺进行布施,并立碑为文,以垂永久。碑文中记有“谨以金银织金、纺丝宝幡、香炉花瓶、表里灯烛等物,布施佛寺以充供养,惟世尊鉴之”。此碑于1911年在锡兰岛的迦里镇被发现,现保存于锡兰博物馆中,是用汉文、泰米尔文及波斯文所刻,今汉文尚存,是中斯两国友好关系史上的珍贵文物,也是斯里兰卡的国宝。

第三次:明永乐七年至永乐九年(公元1409—1411年)。永乐七年九月(公元 1409年10月)“命正使太监郑和、王景弘等统领官兵二万七千余人,驾驶海舶四十八号,往诸番国开读赏赐。”(费信《星槎胜览》)此次仍由刘家港启航,至福建开洋。所历国家“……太监郑和赍敕使古里、满剌加、苏门答剌(腊)、阿鲁(今苏门答腊岛中西部)、加异勒、爪哇、暹罗、占城、柯枝、阿拨把丹(今印度的阿麦达巴丹)、小柯(葛)兰、南巫里、甘把里(今印度西部坎贝一带)诸国,赐其王锦绮纱罗。”(《明实录》卷八三)永乐九年六月六日(公元1411年7月6日)郑和还京。郑和一下西洋时,曾至锡兰山,其王“亚烈苦奈儿侮慢不敬,欲害和,和觉而去。亚烈苦奈儿又不揖睦邻国,屡邀劫其来往使臣,诸番皆苦之。”(《明实录》卷一一六)这次郑和回国途中特去访问锡兰,他又发兵五万劫郑和船只。郑和临危不惧,率兵2000抄其后路,生擒亚烈苦奈儿并家属头目。回国后,献俘于朝。群臣主张杀之,成祖为维护两国人民间传统友谊,“悯其愚无知”,命释放,给以衣食,令再立其国中贤者为王。海外闻之,无不感服,而郑和“有智略知兵习战”,遇大险,能镇定自若,迅速决定克敌制胜之策,具有大将风度。

郑和下西洋这一世界航海史上的壮举标志着中国古代造船、航海的顶峰。

明初,元代的“驱口”得到了自由,手工业工匠可以“纳银代役”,人民生产的积极性提高了。经济取得了恢复发展,明朝前期我国国势强盛,矿冶业、纺织业、制瓷业特别是沿江海发达的造船业以其高超的水平和突出的特色展现于世界。明太祖朱元璋死后,因太子朱标早死,由皇太孙朱允彧[wén文]继位,即建文帝。经过“靖难之役”(公元1399—1402年),朱元璋第四子燕王朱棣夺得帝位,是为成祖。为了争取海外地区对政权更替的了解和归附,提高威望,显示中国富强,加强与海外各国经济文化友好联系,明成祖派郑和出使西洋。

郑和(公元1371—1435年)是我国历史上伟大的航海家。也是世界航海史上的先驱。本姓马名和,小字三保(保一作宝),回族,云南昆阳州(今并入晋宁)人。世奉伊斯兰教。其祖及父都曾到伊斯兰教圣地麦加去朝圣,被尊称为“哈只”(意为“朝圣者”)。据闻其三十七世祖是伊斯兰教创始人穆罕默德。郑和出身名门望族,幼年受过良好教育,了解一些外洋情况。明太祖洪武十四年(公元1381年),朱元璋为扫平元朝梁王残部,派大将傅友德征云南,次年,战事结束。郑和之父在战乱中死去,12岁的郑和被俘,拨至燕王府,后充宦官。由于郑和“自幼有材志”、“丰躯伟貌”、“博辩机敏”,谦恭谨密,不辞辛苦,渐受朱棣赏识重用。后随朱棣参加“靖难之役”,“出入战阵多建奇功”。朱棣夺得皇位后,被提升为内官监太监,执掌营建宫室及供应皇室所需。永乐二年(公元1404年)赐姓郑,自此改名郑和。

郑和画像

郑和七下西洋的过程

第一次:明永乐三年至永乐五年(公元1405—1407年)。永乐三年六月十五日,明成祖派郑和及副使王景弘等出使西洋(指今文莱以西的南洋各地和印度洋沿岸一带),率水手、官兵、翻译、采办、工匠、医生等27800余人,乘长44丈,宽18丈大船(宝船)62艘,还有很多附带船只,编着严整有序的队形,踏着万顷碧波,乘风破浪,浩浩荡荡出洋了。如此巨大的船只,如此庞大的船队,航行于浩淼无垠的海洋之中,这在中国的历史上以及世界的历史上都是首屈一指的。宝船船队满载丝绸、瓷器、金银、铜铁、布匹等物自刘家港(今江苏太仓浏河镇)出发,经福建——占城——爪哇——旧港(今苏门答腊岛东南部巨港)——南巫里(今苏门答腊班达亚齐即南浡里)——锡兰(今斯里兰卡)——古里(今印度科泽科德)。永乐五年九月二日(公元1407年 10月 2日)郑和回到南京。苏门答腊、古里、满剌加(今马来西亚马六甲)、小葛兰(今印度奎隆)、阿鲁(今苏门答腊岛中西部)等国国王遣使随船队来中国“朝贡方物”。

郑和下西洋路线图 点击上图看大图

第二次:明永乐五年至永乐七年(公元1407—1409年)。永乐五年九月十三日,在郑和回国十几天后,就第二次下西洋了。主要访问了占城、爪哇、暹罗(今泰国)、满剌加、南巫里、加异勒(今印度南端)、锡兰、柯枝(今印度西南岸柯钦一带)、古里等国。于永乐七年夏七八月间回国。郑和专程到锡兰,对锡兰山佛寺进行布施,并立碑为文,以垂永久。碑文中记有“谨以金银织金、纺丝宝幡、香炉花瓶、表里灯烛等物,布施佛寺以充供养,惟世尊鉴之”。此碑于1911年在锡兰岛的迦里镇被发现,现保存于锡兰博物馆中,是用汉文、泰米尔文及波斯文所刻,今汉文尚存,是中斯两国友好关系史上的珍贵文物,也是斯里兰卡的国宝。

第三次:明永乐七年至永乐九年(公元1409—1411年)。永乐七年九月(公元 1409年10月)“命正使太监郑和、王景弘等统领官兵二万七千余人,驾驶海舶四十八号,往诸番国开读赏赐。”(费信《星槎胜览》)此次仍由刘家港启航,至福建开洋。所历国家“……太监郑和赍敕使古里、满剌加、苏门答剌(腊)、阿鲁(今苏门答腊岛中西部)、加异勒、爪哇、暹罗、占城、柯枝、阿拨把丹(今印度的阿麦达巴丹)、小柯(葛)兰、南巫里、甘把里(今印度西部坎贝一带)诸国,赐其王锦绮纱罗。”(《明实录》卷八三)永乐九年六月六日(公元1411年7月6日)郑和还京。郑和一下西洋时,曾至锡兰山,其王“亚烈苦奈儿侮慢不敬,欲害和,和觉而去。亚烈苦奈儿又不揖睦邻国,屡邀劫其来往使臣,诸番皆苦之。”(《明实录》卷一一六)这次郑和回国途中特去访问锡兰,他又发兵五万劫郑和船只。郑和临危不惧,率兵2000抄其后路,生擒亚烈苦奈儿并家属头目。回国后,献俘于朝。群臣主张杀之,成祖为维护两国人民间传统友谊,“悯其愚无知”,命释放,给以衣食,令再立其国中贤者为王。海外闻之,无不感服,而郑和“有智略知兵习战”,遇大险,能镇定自若,迅速决定克敌制胜之策,具有大将风度。

|

来源:中国哲士网

世界人物库,古今中外人物资料 郑和简介,介绍,生平事迹 图片照片

有关作品[组图]郑和七下西洋详细资料

|

| 上一篇文章: 郑和下西洋 |

| 下一篇文章: 《郑和航海图》制图范围到底多大 |

| |

|

|