|

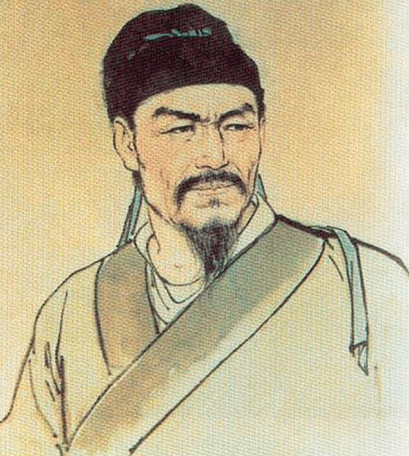

王兆贵

在我以往印象中,辛弃疾就是一介儒雅书生,一个著名词人。其文笔恢宏大气,刚烈遒劲,与苏东坡并膺为豪放派的主要代表。尽管他也做过官,也曾描述过“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”这样壮烈的边塞场景,但却很难把他与政治家、军事家联系在一起,也很难想像他会是一个骁勇善战的武将、经邦济世的干才。当我阅读了他的传记特别是他的《美芹十论》、《九议》等着述后,不得不佩服他既有文韬,又有武略,确实算得上一个军事谋略家。

公元1140年,辛弃疾出生于山东历城(今济南),其时中原沦陷已久。父亲多病早逝,辛弃疾为祖父辛赞所抚养。频仍的战乱,给他童年的生活留下了深刻的印记,并激起了他日后从军习武、驰骋疆场、杀敌报国的雄心壮志。1161年,金主完颜亮大举南侵,后方民众“屯聚蜂起”,自发起义,辛弃疾也拉起队伍加入到耿京的义军中来,并在其麾下当书记。完颜亮南侵失败后,辛弃疾揣耿京的书信,代表义军前往建康晋见宋高宗,奏请朝廷颁发诏书,起用义军,南北联手,共同抗击金军。奉命返回北方时,惊悉叛徒杀害耿京并降金,遂率五十骑奇袭五万金军大营,生擒叛首张安国,并号召上万士兵反正,连夜渡江南归,献俘于行在,斩安国于市,受到朝廷的嘉赏。如此勇武的事迹,一时轰动京都,人皆为之传颂。洪迈称他“壮声英概,儒士为之兴起,圣天子一见三叹息”。那年,辛弃疾才二十三岁。

辛弃疾南归之初,张浚北伐兵败,南宋朝中对金和议声浪又起。辛弃疾虽然职微言轻,但他胸怀大义,心系天下,对恢复中原大业充满信心,不断上书朝廷进献谋略。1165年,辛弃疾写成《美芹十论》。前三篇《审势》、《察情》、《观衅》,畅言逆顺之理,消长之势,技之长短,地之要害,认为北方人民对金兵充满怨恨,女真统治集团内部矛盾尖锐,有衅隙可乘,实不足畏。后七篇《自治》、《守淮》、《屯田》、《致勇》、《防微》、《久任》、《详战》,提出了一系列富国强兵、习武备战的具体规划和策略。1170年,辛弃疾又写出了《九议》上奏宰相虞允文,除进一步阐发《美芹十论》中的重要论点外,还根据刘项率吴楚子弟北上灭秦的史实,严厉驳斥了士大夫间存在的“吴楚之脆弱不足以争衡中原”的谬论。朱熹由衷地赞叹辛弃疾颇谙晓兵事,并在著作中多处引用了他的论述。

尤为值得一提的是,辛弃疾根据宋弱金强的客观现实,以战略家的眼光,在《九议》中提出了“无欲速”、“审先后”、“能任败”这三项克敌制胜的基本原则。他一方面认为“一胜一负,兵家之常”,不能因一次失利而丧失信心,用以驳斥那些借口符离之败“欲终世而讳兵”的妥协派;一方面又认为“欲速则不达”,昔日越王复国,二十余年而后动,恢复中原也必须作长期准备,“旷日持久而后决”,反对那些“欲明日而亟斗”的速战派。他说,如今我们土地不如金之广,士马不如金之强,钱谷不如金之富,赏罚号令不如金之严,诸多方面彼长我短,北伐之计应建立在持久的基础上“徐起而图之”。然而,天下有难,举国同慨,中原百姓,四处响应,民心所向有利于我。若能扬长避短,最终必能以弱胜强。同时,他还提出了诸如“外倾其敌,内厚其民”,宽民力以解旷日持久之费;“既谋而后战,战之际又有谋”;“出其不意,攻其无备”;“小胜不骄,小负不沮”;对金“上则攻其腹心之大臣,下则间其州府之兵卒,使之内变外乱”;在山东等地开辟敌后战场,以沦陷区的民众为内应等策略。

辛弃疾的这些审时度势的战略思想,与抗日战争期间毛泽东曾经提出的持久战非常相似。抗战全面爆发后,毛泽东分析了中日两国的社会形态、双方战争的性质、战争要素的强弱状况、国际社会的支持与否等因素,挥笔写就《论持久战》。在这篇著作中,毛泽东初步总结了抗战的基本经验,科学地预见到抗日战争必将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,指出夺取全国的胜利是一个持久过程,最后的胜利属于中国人民,批驳了当时盛行的“亡国论”、“速胜论”等错误观点。后来的事实证明,这一预见以及建立在这一预见基础上的持久战方针是完全正确的。

如是我想,辛弃疾在《十论》、《九议》中作出的形势分析,阐述的战略思想,提出的先后规划,以及他在地方任上所采取的治理方略,即使拿到今天来看,仍然不失为救亡图存之良策。南宋统治者倘能听取辛弃疾的建议,假以时日,恢复中原大业并非不能实现。可惜的是,即便辛弃疾“把吴钩看了,栏干拍遍”,却也“无人会、登临意”。辛弃疾的军事才干也曾受到高宗、孝宗的赏识,但他的持久战主张,却未能得到朝廷的重视和采纳。到头来,还一再招致反战派的非议、排挤和弹劾。几经宦海沉浮,辛弃疾杀敌报国之心却从未懈怠。但由于朝廷政局每况愈下,“烈士暮年,壮心不已”的辛弃疾只好归休庄园,饮酒赋诗,相伴桑麻,寄意稼轩,“想当年金戈铁马,气吞万里如虎”,现如今万丈豪情都付 [1] [2] 下一页

|