|

乾隆御制“太上皇帝之宝”青玉玺,为清代最大的皇帝御宝

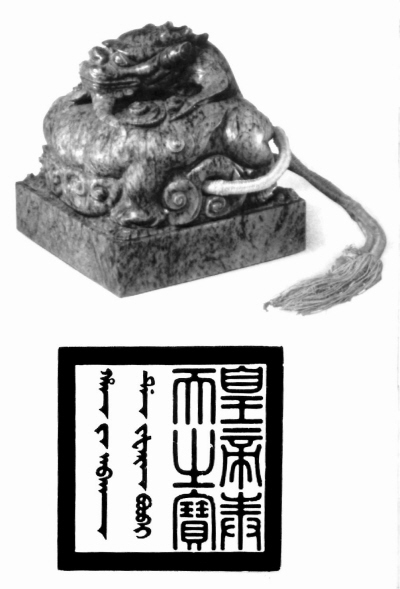

清代碧玉玺“皇帝奉天之宝”及钤本

清代皇帝所用宝玺大部分为玉质,此为金印“天子之宝”

与金印“天子之宝”同时制作的皇后金印

编者按:紫禁城作为明清两代王朝的皇宫,其中的百万件文物珍藏不能不使人们惊讶于帝后生活的奢华,更不难想象当年皇帝的赫赫威仪。倘若真要从中找出最能代表皇帝权力的物件来,恐怕非御宝莫属。御宝是国家和皇权的象征,秘藏于皇宫之内。在民间,想一睹风采而又无法实现的愿望,加之种种诱人的传说,使之变得扑朔迷离,神秘异常。其实,御宝在中国历代封建王朝都有制作,只不过大多随着王朝的更替尽被损毁而已。只有作为中国封建制度最后阶段的清朝的御宝基本完好地保存了下来,成为人们认识和考察皇帝御宝极为难得的样本。清代御宝制度从肇始、确立到消亡的过程,也正是清朝统治由盛到衰的历史。

《中华文物》版从本期起,推出“清宫御宝”系列文章,请北京故宫博物院的专家介绍有关情况,以飨读者。

清朝开国皇帝努尔哈赤经过艰苦努力逐渐统一女真各部,于1616年在赫图阿拉建立“后金”国,年号为“天命”,在此之前,努尔哈赤在给朝鲜及明朝的文书上,一直钤用明朝颁发给他的“建州左卫之印”。而后则另铸宝玺,公然与明朝分庭抗礼。

努尔哈赤用过两方宝玺

据载在努尔哈赤天命年间曾使用过如下两方宝玺:其中一方为六行老满文玺,译成汉文为“天命金国汗之宝”,此宝12厘米见方,印文为无圈点满文楷体,自左至右直读,直译为“天命金国的汗的印”。曾行用于努尔哈赤、皇太极的天命、天聪年间(1616—1635年),今沈阳故宫博物院所藏的清初信牌、印牌以及天命、天聪年间的旧档上仍留有此宝印迹。另一方则为“后金天命皇帝”。据《朝鲜李朝实录》记载:有一天,朝鲜皇帝光海君接到了努尔哈赤的一封信,信中有“后金皇帝陈奏”的话,并盖有一方印章。努尔哈赤怎么能以皇帝自居呢!这令光海君大为吃惊,于是下令备边司考察此事。

经过解篆人和蒙古语翻译核对,备边司最后回奏说努尔哈赤信中印记确实是“后金天命皇帝”几个字,与信中所说相符。可知努尔哈赤给朝鲜的文书上已经使用了这方宝玺。但也有人对此印提出质疑,认为当时朝鲜的通事官是“蒙学通事”,因此他对“后金天命皇帝”的翻译可能不确切。从内容看,这两种印文大同小异,可能是同一方印的不同译法。

|