|

“九二三厂”即胜利油田的前身。在东营市胜利油田老基地的中心地段,记者从油田科技展览馆了解到胜利油田的发展历史——1961年4月,东营地区的“华8井”首次获得日产8吨的工业油流,从而发现了油田;1962年9月23日,“营2井”获日产555吨的高产油流,是当时全国日产量最高的一口油井,“九二三厂”由此得名;1965 年1月25日,又一支钻井队在胜利村打出“坨11井”,这是我国第一口原油日产过千吨的油井,后经山东省委批复,“九二三厂”改名胜利油田;1972年,胜利油田会战指挥部成立,陆续组织了河口、临盘、孤岛等地区的勘探开发会战,开始大规模面向社会招收石油工人。

正是在这一年,17岁的蒋洁敏结束了学业,来到离阳信县170多公里的孤岛(今山东省东营市河口区孤岛镇),成了胜利油田孤岛采油指挥部井下作业队的一名修井工。

41年后,环球人物杂志记者来到孤岛。这个面积不大的小镇遍布采油厂,红色或黄色的采油机随处可见,几乎走几步就可以看见一口油井。越往北走,道路越宽阔,马路两边的树木修剪得非常整齐,一排排红顶的5层楼房一字排开,从朝阳一村一直排到朝阳五村、六村……当地居民告诉记者,那些房子是孤岛采油厂的家属楼。

相比阳信县老乡表现出来的谨慎,孤岛的职工对突然出现的陌生面孔没有那么警惕。一位同在1972年进入胜利油田的退休职工很热情地向记者介绍,当时招工有3个途径:部队军人、油田职工后代、社会招工。招聘的流程非常简单,“只是填了几张表,写写自己的基本信息,就被大卡车拉走了。”

转播到腾讯微博

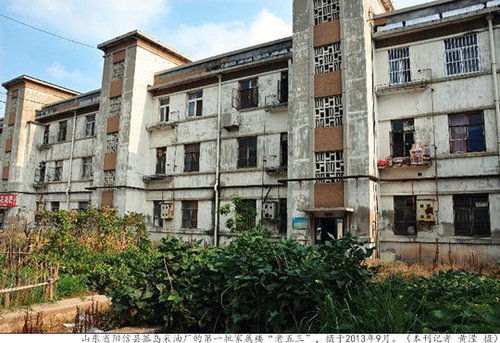

山东信阳孤岛采油厂第一批家属楼。

4,17岁的艰苦让他“没有笑脸”

随后,记者来到孤岛采油厂,试图了解蒋洁敏当年的工作情况。采油厂的宣传人员对记者先是非常热情,但一听到“蒋洁敏”3个字,气氛立即变了。一位负责人表示,在这个敏感的节点上,谁也不愿意多说,但他还是向记者提供了一些关于孤岛的资料。

上世纪70年代的孤岛地如其名,在找到石油之前,这里是一片平静孤寂的盐碱地。1972年,孤岛采油指挥部刚刚建立时,气候和环境都很恶劣,石油工人用“鸟无树做窝,人无歇阴处”来形容当时的条件。“很多人到了这儿,看一眼就走了。几个月后,第一批招来的工人跑了一大半。”油田一位工作人员说。蒋洁敏是留下来的少数人之一。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

|