|

p;

11月,父亲就晋察冀创建一年来的情况,向中共中央写了一份详尽、系统的报告。毛泽东看后认为很有意义,要父亲补充修改,然后出版。1939年3月18日,毛泽东接到补充报告后,复信道:“荣臻同志:你著的书及送我的一本照片,均收到。这些都是十分宝贵的东西。书准备在延安、重庆两处出版。”

同一天,毛泽东还致电八路军总部和八路军各师,说“这本书对外对内意义甚大”。毛泽东亲自将书名改定为《抗日模范根据地晋察冀边区》,并为之作序。

晋察冀像一块磁石,吸引着四面八方的人

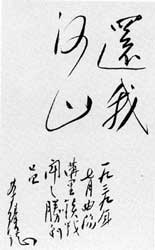

聂荣臻1939年手迹

晋察冀像一块磁石,吸引着四面八方的人,来这里战斗。父亲特别爱才,尤其对知识分子,倍加珍爱。

五台分兵不久,邓拓就从北平来到了父亲身边,见到父亲,他说自己来五台山之前,已经学会了识别和采集多种野菜,为的是日后困难时能借以充饥。父亲半开玩笑地说:“好啊,五台山欢迎你这样的野菜书生。”

父亲平时虽然话不多,但他非常喜爱文体活动,从红军时代起,他就十分重视宣传文化工作。晋察冀军区成立仅仅一个月后,1937年12月,在父亲的关怀和重视下,就创立了《抗敌报》。同时,还成立了“抗敌剧社”。父亲为《抗敌报》题词——“民族的号筒”。救亡抗战壁画旁有父亲撰写的评论稿,军区摄影展上有父亲拍摄的照片,无论走到哪里,无论战事多么紧张,父亲对文化宣传工作自始至终没有放松过,因为他深知宣传文化工作对根据地建设的作用。他说:“我们的人民需要吃饭,这是首先要解决的;枪炮要弹药去喂养,这是第二要解决的大事;现在要进一步改造人的脑子,要用大量的文化食粮去喂养它。”

1939年4月,《边区文化》也创刊了,父亲在创刊号上题词说:“《边区文化》是晋察冀军民大众的精神食粮,将更是战胜日寇有力的一支文化正规军。”

1940年11月,《抗敌报》改名为《晋察冀日报》,这份报纸对根据地的建设,起到了很大作用。父亲后来说:“大批革命的新闻工作者在异常艰苦的环境中进行了大量的工作,《晋察冀日报》社的邓拓,就是其中最杰出的一个,他领导的《晋察冀日报》社,在反扫荡期间,经常是一面打游击,一面工作。整个报社精干得很,就是那么几头骡子,驮着轻便的印刷器材,编辑记者们背着轻便电台。邓拓带领大家,一手拿枪,一手拿笔,与敌周旋。”到了1948年,《晋察冀日报》与晋冀鲁豫边区的报纸合并,成为了中共中央机关报《人民日报》。

《毛泽东选集》也是最早在晋察冀出版的,时间是1944年7月,由《晋察冀日报》社出版,5卷本,共50多万字。

1942年7月,《晋察冀画报》创刊了,画报由著名摄影家沙飞主办。父亲非常喜爱沙飞。这份画报也在抗战中发挥了重要作用,并且成为重要的文化遗产。

“抗敌剧社”成立不久,就从城里来了一批男演员,有刘佳、胡可、杜烽等人,到1939年初,开始有了女演员,如胡朋、陈剑戈、陈群、田华等人,他们在很短的时间内,上演了《松花江上》《张家店》《美人计》《林中口哨》等剧目。

抗战期间,晋察冀的宣传文化工作是有口皆碑的,培养了大批文化和文艺人才。解放后,仅以晋察冀为背景的著名电影故事片就有《白求恩》《柯棣华大夫》《将军与孤女》《狼牙山五壮士》《回民支队》《地道战》《地雷战》《平原游击队》《戎冠秀》《小兵张嘎》《野火春风斗古城》、《敌后武工队》等数十部。它们都是开在晋察冀这片英雄土地上的艺术奇葩。(编写:裘迅 《山高水长——回忆父亲聂荣臻》聂力 著 上海文艺出版社) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]

|