|

声音是由于物体的振动而发生的,物体振动才能发声。

我们敲鼓,使鼓发声,在鼓皮上撒点砂子,从砂子的跳动我们知道鼓面在振动。砂子不跳了,鼓声也就消失了。我们敲锣,使锣发声,用手轻触锣面,会觉出锣面在振动。锣面振动停止了,锣声也就消失了。

要使小提琴或胡琴发声,就要用力拉弓,弓与弦线摩擦,使弦线振动。要使三弦或扬琴发声,就要拨动或敲打琴弦,使弦线振动。要想观察弦线的振动,可以在弦线上粘一小线条,弦线振动发声时纸条也会摆动,等到纸条停止摆动,声音也就停止了。

我们吹口琴或踏风琴,由于气流的冲击,琴内的簧片发生振动,于是发出声音。

我们吹竹笛、长笛、黑管、铜号,由于气流通过,使管内气柱振动,因此发出声音。

把一只学生用的薄尺压在桌边,使一端伸出桌外,用手拨动尺的伸出端使它振动,就会听到声音。把一根扎小辫用的橡皮筋张紧在文具盒上,拨动橡皮筋使它振动,也会听到声音。

蚊子飞行时发出“嗡嗡”声,并不是用声带,它没有发出这样大的声音的特殊器官,而且只有在飞行时才有声音,原来这是由于它的翅膀很快地上下扇动,每秒500~600次,而飞机的螺旋桨每秒约只转25转。

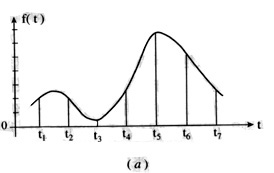

振动有快慢之分有的振动很快,有的振动较慢。振动的快慢我们用“周期”或“频率”来表示。振动着的物体,它的振动部分运动一个来回所需要的时间叫做周期,周期用“秒”作单位。如某物体的振动部分运动一个来回需要2s时间,则物体的振动周期2s。显然,周期越长,振动就越慢。在1秒钟内完成来回振动的次数,叫做频率,频率用“赫兹”作单位。1秒钟振动1次,频率就是1赫兹1秒钟振动几次,频率就是几赫兹。显然,周期和频率成反比。

有的振动的幅度大,有的振动的幅度小,振动的幅度是用“振幅”这个物理量来表示的,振幅就是振动物体偏离中心位置的最大距离。振幅越大,振动就越强。

声音是由振动产生的,由于振动的快慢和强弱不同以及各种振动的组合不同,于是就产生出丰富多样的声音。

声音必须靠物质来传播。

我们还记得1654年那位在皇帝面前表演马德堡半球实验的奥托·格里克(OttovonGuericke,1602~1686)吧,就是这位德国物理学家、工程师、自然哲学家、马德堡市市长,他还做过一个有趣的实验呢!他把一只钟放在接有抽气机的玻璃罩内(2-l为示意图),然后逐渐抽出罩内的空气,这时钟的指针虽然正常行走,但钟摆的“嘀嗒”声却随着空气的抽出而逐渐减弱,最后几乎听不到。他又把空气逐渐放人玻璃罩内,钟摆的“嘀嗒”声又逐渐加强起来。

各种实验告诉我们,声音要靠物质来传播,在没有物质的真空里,声音是传播不了的。传播声音的物质叫做传声媒质。在上面这个实验里,空气是传声的媒质。空中滚滚的雷声,远处火车的鸣笛声,山谷里哗哗的松涛声,以及课堂上老师的讲课声,都是通过空气传到我们的耳朵里来的。

空气是怎样传播声音的呢?发声的物体(称为声源)发生了振动,这个振动就会推动它附近的空气,使声源附近的空气也发生相应的振动,声源附近空气的振动又推动离声源稍远一些的空气,使稍远的空气也振动起来,这个振动又推动更远一些的空气,就这样,振动逐渐向外传播出去,声音就这样传播出去了。振动的传播叫做波,声振动的传播就叫做“声波”。

月球上没有空气,不能传播声波,所以月球表面上的空间是没声音的死一般寂静的世界。你向对面的朋友喊话,象演无声电影一样,不会发出一点声响。

传声的媒质不仅有气体,还有固体、液体。

我们伏在铁轨上,会听到远处火车行驶的声音,这是从铁轨上传来的,它比从空气中传来的要快。

火车和汽车司机常把金属棒的一端放在发动机的各个部位上,另一端靠近耳朵,利用金属棒良好的传声特性,倾听机器内部机件的运转声,判断机器运转是否正常。

很早以前,人们就已知道土地是声音的良导体。二千多年前我国哲学家墨子(公元前478—前392年)在《墨经》一书中就谈到土地传声:在坑中埋放一个容量约为四十斗的大腹小口的坛子,让听觉灵敏的人伏在坛口上倾听,可以找出敌人在什么方位挖地道。

俄国作家卡兰金(Kapam3hh)在他的《俄国史》中也曾写道:“在库里可夫斯基战役前,王子基米特立·顿斯克曾亲自到战地去侦察,他把耳朵贴近土地,就听到了奔过来的哥萨克马队的马蹄声。”

过去印第安人也常常用耳朵贴在地面,听取远处发出的声音。

液体也是很好的传声媒质。我们知道钓鱼的时候要保持安静,否则鱼儿通过水听到岸上响动就会逃走。渔民常把耳朵贴在船底或船侧板上听大黄鱼发出的“咕咕”声,来判定捕捞位置,而且用木棍敲打船板发出声音,把鱼群驱赶到一定的方向去。如果把半吨重的大钟放人水中敲响,钟声在水中竟能传到35km远处!

人们发现:在海洋中无线电波、光波都不及声波传播得远。它们在海水中传播时很快就衰减了,即使极易透射的无线电波,在海水中每传播3m,能量就衰减得只剩下原来的l%了。用现代光学设备,在海水中也只能看几十米。而同样在海水中,只1。8kg的普通小炸弹所产生的爆炸声却能传到4200km以外。

第一次世界大战期间,法国物理学家朗之万(Paul Langevin,1872~1946)用压电效应激发的石英板,在水下成功地发射了声波,并接收到了海底的回声(图2-2),研制出第一台水声设备──测深仪。以后,根据这种原理制造出译名叫“声呐”(sonar)的设备,可用来发现海面下的潜水艇、礁石及其他水下目标。现在,利用近代的信息理论,结合电子技术,研究声波在海水中的发射、传播和接收的问题,已形成一门内容十分丰富的近代声学科学──水声学。

由此可见,气体、液体、固体都可以传播声音。注意,这里传播的是一种运动,即声振动,而传声的媒质并没有随着声波前进。火车运行的声音振动由铁轨传来,而火车下面那部分铁轨却并没有跑到听者耳朵边来。接收到声音还必须有声接收器,如拾音器(又称话筒、微音器)等,振动物体、介质、声接收器三者是接收到声音缺一不可的条件。

声音必须靠物质来传播。

我们还记得1654年那位在皇帝面前表演马德堡半球实验的奥托·格里克(OttovonGuericke,1602~1686年)吧,就是这位德国物理学家、工程师、自然哲学家、马德堡市市长,他还做过一个有趣的实验呢!他把一只钟放在接有抽气机的玻璃罩内(2-l为示意图),然后逐渐抽出罩内的空气,这时钟的指针虽然正常行走,但钟摆的“嘀嗒”声却随着空气的抽出而逐渐减弱,最后几乎听不到。他又把空气逐渐放人玻璃罩内,钟摆的“嘀嗒”声又逐渐加强起来。

各种实验告诉我们,声音要靠物质来传播,在没有物质的真空里,声音是传播不了的。传播声音的物质叫做传声媒质。在上面这个实验里,空气是传声的媒质。空中滚滚的雷声,远处火车的鸣笛声,山谷里哗哗的松涛声,以及课堂上老师的讲课声,都是通过空气传到我们的耳朵里来的。

空气是怎样传播声音的呢?发声的物体(称为声源)发生了振动,这个振动就会推动它附近的空气,使声源附近的空气也发生相应的振动,声源附近空气的振动又推动离声源稍远一些的空气,使稍远的空气也振动起来,这个振动又推动更远一些的空气,就这样,振动逐渐向外传播出去,声音就这样传播出去了。振动的传播叫做波,声振动的传播就叫做“声波”。

月球上没有空气,不能传播声波,所以月球表面上的空间是没声音的死一般寂静的世界。你向对面的朋友喊话,象演无声电影一样,不会发出一点声响。

传声的媒质不仅有气体,还有固体、液体。

我们伏在铁轨上,会听到远处火车行驶的声音,这是从铁轨上传来的,它比从空气中传来的要快。

火车和汽车司机常把金属棒的一端放在发动机的各个部位上,另一端靠近耳朵,利用金属棒良好的传声特性,倾听机器内部机件的运转声,判断机器运转是否正常。

很早以前,人们就已知道土地是声音的良导体。二千多年前我国哲学家墨子(公元前478—前392年)在《墨经》一书中就谈到土地传声:在坑中埋放一个容量约为四十斗的大腹小口的坛子,让听觉灵敏的人伏在坛口上倾听,可以找出敌人在什么方位挖地道。

俄国作家卡兰金(Kapam3hh)在他的《俄国史》中也曾写道:“在库里可夫斯基战役前,王子基米特立·顿斯克曾亲自到战地去侦察,他把耳朵贴近土地,就听到了奔过来的哥萨克马队的马蹄声。”

过去印第安人也常常用耳朵贴在地面,听取远处发出的声音。

液体也是很好的传声媒质。我们知道钓鱼的时候要保持安静,否则鱼儿通过水听到岸上响动就会逃走。渔民常把耳朵贴在船底或船侧板上听大黄鱼发出的“咕咕”声,来判定捕捞位置,而且用木棍敲打船板发出声音,把鱼群驱赶到一定的方向去。如果把半吨重的大钟放入水中敲响,钟声在水中竟能传到35km远处!

人们发现:在海洋中无线电波、光波都不及声波传播得远。它们在海水中传播时很快就衰减了,即使极易透射的无线电波,在海水中每传播3m,能量就衰减得只剩下原来的1%了。用现代光学设备,在海水中也只能看几十米。而同样在海水中,只1。8kg的普通小炸弹所产生的爆炸声却能传到4200km以外。

第一次世界大战期间,法国物理学家朗之万(Paul Langevin,1872~1946)用压电效应激发的石英板,在水下成功地发射了声波,并接收到了海底的回声(图2-2),研制出第一台水声设备──测深仪。以后,根据这种原理制造出译名叫“声呐”(sonar)的设备,可用来发现海面下的潜水艇、礁石及其他水下目标。现在,利用近代的信息理论,结合电子技术,研究声波在海水中的发射、传播和接收的问题,已形成一门内容十分丰富的近代声学科学──水声学。

由此可见,气体、液体、固体都可以传播声音。注意,这里传播的是一种运动,即声振动,而传声的媒质并没有随着声波前进。火车运行的声音振动由铁轨传来,而火车下面那部分铁轨却并没有跑到听者耳朵边来。接收到声音还必须有声接收器,如拾音器(又称话筒、微音器)等,振动物体、介质、声接收器三者是接收到声音缺一不可的条件。

|