|

把竺放逐桐宫,令他学习成汤法度,悔过反善,三年后复职为王,使商朝政治又出现清明的局面。这个桐宫,可能就是伊尹在汤王墓地修建的享堂,祭祀先王之拜殿。拜殿后葬殷墟出土甲骨文的记载,证明商亳在今内黄亳城。 《夏商史稿》 曰:“甲骨文有以下卜辞:癸丑王卜,贞,旬无祸,在十月又一,王征人方在亳《金》584,辞中重要的一句是‘征人方在亳’,人方在商之东南,既然征人方在亳,则亳之地望应在商之东南。”九王,已无空穴,只好将太戊葬在拜殿东南隅。

太戊陵-历史疑问

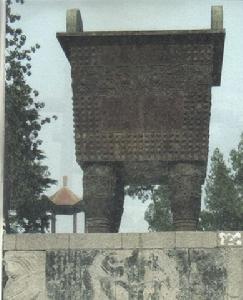

太戊陵

商中宗太戊的都城和寝陵是否在内黄刘次范,已经不可考证。曾为商都之说,更是多为方家所不取。一些评论家、史学家在“都”与“陵”这两个不同事物上产了迷惘,一边试图通过“陵”的雪泥鸿爪来寻找“都”的印痕,一边用自己独特的眼光去论证都与陵的关系。

据史料记载,商汤建国后定都偃师,直至太戊,共九王,历时约150年。有关专家鉴定,偃师作为商都时间也是150年。太戊的在位时间为75年(见《中国历史大事年表》 ,《大宋新修商帝中宗庙碑并序》中亦称太戊“皇家有天下七十五年”),而仲丁在位仅十年。由此观之,从第九王到第十一王之间便出现了约60-70年的空白。

那么,太戊王是否在后期把都城由偃师迁到了内黄?仅就商的都城而言,商朝有三十余王之多,各王的“都”、“陵”在岁月的流逝中早已不见了踪迹,我们更是无从揣测内黄的商都之说的依据了。但商中宗死后葬于亳城东南,却似乎是一个不争是事实。

太戊陵-历史回顾

太戊

太戊陵

商第9位国王,姓子。汤五世孙,太甲孙。死后追谥为中宗。甲骨文作大太戊、天戊,为商王太庚之子,商王小甲、雍己之弟。这个太戊继位时还是个少年,不勤于国政,整天只图享乐。在他继位第七年时,王宫的庭院里长了一棵桑树,长棵桑树没什么奇怪,奇怪的是这棵桑树下又长出了一棵楮树,七天的时间里就疯长了,长得很大。这本来是植物生长过程中的偶然现象,换现在也不作为怪,人类生的怪物都多更何况植物,可是在商代的时候人还没有植物学知识,就把它看作是妖魔鬼怪。这个少年国王很怕。

他的大臣伊陟(估计是伊尹的后代书上没有考证)就说:臣听说妖怪胜不过德,大概大王在治理朝政上有什么缺德之处,所以才会出现妖怪。如果善政修道,以德治民,自会免除祸害。这太戊一听有道理,果然一改前非,勤于朝政,修德治国。而这种不是正常生长的共生树木,长到一定时候会自然枯死。太戊以为是自己修德治国以德压妖的结果,就更相信了。据古书上记载太戊在位75年,是商王朝在位最长久的。病死,葬于内黄(今河南省内黄县南30里处)。太戊勤政修德,治国抚民,颇有振作。任用伊陟、巫咸掌握国政。国政大修,各小国又纷纷归顺,商朝中兴,故后代尊称他为中宗。

太戊陵

建都

商王太戊就在北毫建都,商王河亶甲和祖乙也在北毫建都,前后约86年,后因水患,迁都于耿。现在内黄县毫城镇南门上有“古毫都”石刻,内黄县城西南12公里的次范村有商中宗太戊陵。

后来商王盘庚迁都于殷,在今洹河南岸营建了大规模的宫殿区、居民区和手式业作坊,城内规划清楚,道路、水井、窖穴、壕沟、城垣俱全,洹河北岸为王陵区,当时已“有册有典”(《尚书》),有文字,有货币。经过273年的建设,不仅使殷都成为全国有史以来规模较大的早期城市,就是在世界上,也是当时屈指可数的大城市之一,可与古希腊的斯巴达和雅典、古埃及的孟菲斯、古巴比伦国的巴比伦城、古印度摩揭陀国的王舍城等古代著名城市相媲美。

殷都是我国做为世界文明古国之一的重要见证,其青铜器和甲骨文早已闻名于世,经过考古、文物、古建。园林等于方面专家的勘测论证,在小屯村商代王宫遗址上建立起来的殷墟博物院再现了商代殷都古朴、雄伟、庄严、气派的风貌。在安阳城西铁路苗圃北地一万平方米范围内出土的大量坩埚和陶范碎片,说明了殷代锖铜铸造工业的巨大规模和高超水平。而位于安阳城北小营村的殷王陵区祭祀场,在4700平方米范围内已发现殉葬的奴隶骨架1330具。

安阳另一处重要的商代史迹是在城南15公里的羑里城。在10918平方米、厚7米范围内,保存了丰富的龙山到东周时期的文化。在商代未期,纣王将西伯姬昌在此囚禁7年,因而这里又说是有文字可孝的第一座国家监狱所在地,是文王演易的场所,史料价值十分重要。

上一页 [1] [2]

|